Antecedentes

En el mes del circo, septiembre, nos dedicaremos a revisar

historias y testimonios de esta actividad escénica en el territorio. En el año 2016 se aprueba un proyecto de ley

en el congreso, que establece el primer sábado de septiembre como el Día

Nacional del Circo. Los documentos que presento a continuación han sido

extraídos de la página de la Dibam: Memoria Chilena.

En occidente, la tradición circense perduró bajo diferentes

formas a lo largo de los siglos, pero no fue sino hasta 1768 en que Phillip

Astley, un sargento mayor de la caballería inglesa, inventó el "circo

moderno". Este equitador decidió incorporar a las espectaculares y

elegantes exhibiciones ecuestres, los números de los tradicionales

"saltimbanquis": acróbatas, payasos y maromeros que solían

presentarse en plazas y casonas medievales. Esta forma de entretención se

esparció rápidamente por el mundo.

Los antecedentes más tempranos del circo en Chile se

remontan al período colonial, cuando conjuntos de artistas

"volatineros" y "maromeros" se presentaban en las calles,

plazas y solares de las grandes casonas, entreteniendo a la sociedad criolla.

En 1801 don Joaquín Oláez y Gacitúa, un connotado artista volatinero, acróbata,

payaso y titiritero proveniente de Argentina, decidió dotar a la ciudad de

Santiago con su primer teatro, el "Coliseo", que serviría para la

presentación tanto de obras dramáticas como para las populares exhibiciones de

volatines. Con la construcción de este primer teatro, los artistas volatineros

se organizaron y durante las primeras décadas del siglo XIX surgieron las

denominadas "Casas de Volatín". Similares a las chinganas, las Casas

de Volatín albergaron las primeras expresiones de actividad circense en el país.

En 1827 se estableció por primera vez en Chile un circo

internacional. El circo inglés de Nathaniel Bogardus permaneció meses frente a

la Plaza Victoria de Valparaíso, lo que provocó que la calle fuese llamada

"Calle del Circo" (en 1977 pasó a llamarse calle Edwards). Este circo

trajo consigo un extraordinario espectáculo ecuestre, grandes números

acrobáticos y divertidos payasos que no tardaron en causar un profundo impacto

en la incipiente actividad circense nacional, la cual incorporó a sus espectáculos

las novedades traídas por los extranjeros.

El circo de Bogardus volvió en

1841, esta vez con un elefante y una gran troupe de monos acróbatas en su

elenco. Durante todo el siglo XIX, Chile recibió la visita de varios circos

extranjeros que traían diversos animales y renombrados artistas que

contribuyeron a que el circo nacional se profesionalizara y desarrollara bajo

los modelos internacionales. Ya en 1869, el circo chileno del empresario Julio

Quiroz se presentaba en Santiago con importantes artistas, cómodas butacas y

las últimas innovaciones en términos de iluminación. En 1875, el circo Bravo

deslumbró al público porteño y en 1889, el Gran Circo de Fieras Quiroz incluso

contaba con un sofisticado sistema de iluminación, cuando Santiago era apenas débilmente

iluminado por faroles de gas (1)

(1) La

tenencia de animales en los circos es una práctica cruel y despiadada. Animales

que nacieron para ser libres son puestos en cautiverio, sometidos a la

dominación y domesticación bajo las premisas de premios y castigos. El estrés

de los viajes, el encierro, la alimentación y la presencia de humanxs y otras

animalidades son actos de maltrato animal. Afortunadamente cada vez más circos han tomado conciencia, devolviendo a

lxs animales a centros de rehabilitación y santuarios. Un caso emblemático es

la demanda interpuesta por Fundación Edra a los Hermanos Maluenda (Tachuela)

por mantener animales en cautiverio bajo el maltrato, enfermedad y

malnutrición. Sólo algunos de los animales que pudieron ser rescatados lograron

sobrevivir.

Panorama del Circo en Chile

La llegada de la primavera es

anunciada en septiembre, cuando tradicionalmente se levanta a lo largo y ancho

de nuestro territorio, un sinnúmero de carpas multicolores pertenecientes a los

circos. Terminada la temporada de septiembre, los circos parten de gira al

norte y sur de Chile, llevando entretención hasta los confines más apartados

del país.

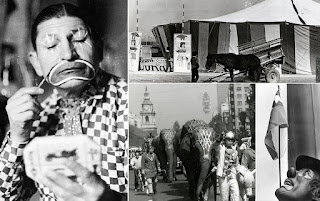

Antiguamente, la alegría

comenzaba con el desfile de los artistas circenses por el pueblo o ciudad.

Luego, en la carpa se daba inicio a la función, la mayoría de las veces

dirigida por el maestro de ceremonia, quien presentaba a viva voz los

diferentes números con sus respectivos artistas: payasos, contorsionistas,

equilibristas, trapecistas, acróbatas, malabaristas, magos, domadores, músicos

y animales amaestrados. El espectáculo era amenizado por la banda de circo, más

conocida como "murga", que con sus marchas y fanfarrias otorgaban

ritmo, suspenso y dinamismo a toda la función. Todo un mundo dispuesto para

cumplir un propósito esencial; entretener a los niños y cautivar a los adultos.

La historia del circo en Chile se

inicia aproximadamente en 1885, cuando la familia de los hermanos Pacheco llegó

a Valparaíso desde el extranjero e inauguró el primer circo chileno. Sin

embargo, sus antecedentes se remontan a comienzos del siglo XIX y a mediados de

éste se presentaron en nuestro país funciones extraordinarias de equitación,

números ecuestres con caballos amaestrados. También eran bastante frecuentes

los espectáculos de maravillas gimnásticas.

A comienzos del siglo XX fue el

apogeo del circo chileno, el cual tempranamente se definió con características

propias. Recogió e incorporó lo mejor de los circos extranjeros a los rasgos

del pueblo chileno, conformándose como un espectáculo de dos partes: una

primera con los clásicos números circenses, y una segunda consistente en una

pantomima, en un espectáculo de música popular o de folclor.

La actividad circense era

compleja y difícil. Los primeros circos chilenos eran pequeños, con carpas

reducidas y pocos integrantes, de modo que los artistas debían turnarse para

trabajar en las pistas, la boletería o tras bambalinas en la producción del

evento. Con el tiempo, el negocio del circo en nuestro país ha evolucionado de

pequeñas empresas circenses, donde el payaso o tony era una de las figuras

principales y eje de las presentaciones, hacia grandes circos de costosos

artistas con números especializados y de prestigio internacional. Estos circos

manejaban mayores presupuestos, tenían mejores carpas y se ubicaban en lugares

estratégicos o locales cuyas instalaciones contemplaban mayores comodidades. El

primer circo nacional que se constituyó como una gran empresa fue el Circo Las

Águilas Humanas.

El desempleo era bastante común

para los artistas de circo. Esta situación sumada a la inestabilidad de viajar

constantemente por el itinerario del circo, las inclemencias del tiempo y la

consecuente falta de público en invierno, eran algunos de los problemas que

transformaban a esta actividad en una labor compleja y difícil. Debido a la

delicada situación laboral del gremio, el 25 de julio de 1935 Luis Santibáñez,

conocido como el Tony Fosforito, junto a Alberto Flores y Manuel Sánchez,

formaron el Sindicato Circense de Chile como órgano oficial donde canalizar los

problemas y necesidades de este trabajo. Uno de sus propósitos principales fue

consolidar un espacio para el gremio dentro de las actividades artísticas

nacionales. El Sindicato manifestó siempre el anhelo de cooperación con las

esferas gubernativas y luchó por la promulgación de leyes que les ayudasen a

mejorar las condiciones de vida y trabajo. Después de activas gestiones del

sindicato, alrededor de 1942 se logró inaugurar en el Cementerio General de

Santiago un Mausoleo Circense, único en el mundo, donde podrían sepultar a

quienes pertenecían al gremio.

El Sindicato emitía además una

publicación oficial denominada "Bajo la Carpa", cuyo primer número se

imprimió en 1942. Aunque no circulaba periódicamente, esta publicación

condensaba las aspiraciones del gremio y daba a conocer los sucesos alrededor

de la profesión que acontecían en el país. Al parecer y según el acervo

documental de la Biblioteca Nacional, esta publicación se emitió hasta el año

1951. Otra de las iniciativas del Sindicato, conseguida en 1964 gracias a los

esfuerzos de la presidencia de Abraham Lillo Machuca, el Tony Caluga, fue la

admisión por ley de los artistas de circo en una Caja Previsional, donde

impusieron hasta la creación de las AFP.

El circo chileno se conformó

tempranamente como un "Circo con segunda parte", modalidad que

también existió en Argentina y Uruguay. Luego de una primera parte consistente

en los clásicos números circenses como malabarismo, acrobacias y números de

altura, existía una modalidad que aseguraba una concurrencia grande en sus

funciones. Usualmente, la "segunda parte" consistía de una pantomima,

en que todos los integrantes participaban de una pequeña obra teatral cómica

inspirada en hechos reales, muchas veces de corte histórico. Estas adaptaciones

eran muy populares entre los concurrentes y se presentaban en diferentes circos

de Chile. Algunos ejemplos fueron las de la Guerra de Pacífico o de las hazañas

de Manuel Rodríguez, así como las peripecias del bandolero Joaquín Murieta, las

que causaron gran revuelo en la sociedad santiaguina que muchas veces no

aprobaba el enaltecimiento de personajes como este. También fueron famosas las

pantomimas acuáticas que recreaban el Combate Naval de Iquique, las que

ostentaban gran ingenio para sus presentaciones. A veces las pantomimas se

basaban en hechos de la crónica roja y en muchos casos eran consideradas una

forma de Lira Popular actuadas.

Los números musicales también

eran muy populares. Como espacio de sociabilización popular, el folclor

encontró en el circo una vertiente donde expresarse. Payadores y folcloristas

se presentaban con gran éxito durante la segunda parte, itinerando por todo Chile

con el circo. La familia Parra Sandoval tuvo una larga vida vinculada al circo

y el menor de los hermanos, Oscar el Tony Canarito, permaneció toda su vida en

el circo. Eduardo Parra, el tío Lalo, fue presidente del Sindicato Circense

durante seis años y Violeta Parra se presentaba como cupletista en los circos

nacionales bajo el nombre de Violeta de Mayo. Muchos renombrados folkloristas

hicieron giras por el país bajo las carpas, como los hermanos Campos y la

Guadalupe del Carmen, o los Huasos de Pichidegua, conjunto formado por el

payador Críspulo Gándara.

Al finalizar una temporada,

también era usual que el "fuerte" del circo retara a un duelo de box

al campeón del pueblo, lo que aseguraba un cierre de temporada lleno. Muchos se

unieron al circo por esta vía, como Juan Arroyo, el Tony Ajicito, quien fue

dueño del Circo Frankfort, uno de los más grandes del siglo XX. También pasó

por el circo en sus años de juventud Eduardo Barrios, Premio Nacional de

Literatura de 1946 y director de la Biblioteca Nacional durante la década del

veinte, quien actuó como "fuerte", levantando pesas, participando

como boxeador y ocasionalmente de payaso.

La estructura del circo chileno

ha permanecido casi intacta desde su origen hasta la actualidad. Las empresas

circenses de hoy y de antaño se han conformado generalmente a partir de

familias de artistas que transmiten la profesión de generación en generación.

Los niños que nacen en este ambiente artístico, reciben la herencia de

conocimientos y técnicas de sus padres, y normalmente se integran a las pistas

con sus propios números. De este modo, en los anales del circo chileno se

conservan los nombres de varias familias dedicadas al espectáculo circense: Los

Tachuela, Los Salazar, Los Montes de Oca, Los Caluga, Los Mazzini, los Farfán,

los Ventura y Los hermanos Corales. Incluso este último clan legó el apodo de

"Señor Corales" a todos los maestros de ceremonia de los circos

nacionales

.

Durante la década del noventa

ingresó con fuerza en los círculos circenses nacionales el "Nuevo

Circo", una tendencia nacida en Europa alrededor de los años setenta que

transformó el circo tradicional, introduciendo propuestas teatrales y otras

artes escénicas como la danza y la música. El "Nuevo Circo Chileno",

además tomó una orientación social destinada a rescatar niños y jóvenes en

situación de riesgo, a través de la experiencia circense.

En la actualidad, y a pesar de

los avances y las transformaciones surgidas en el mundo de las comunicaciones y

los espectáculos, el circo chileno ha logrado mantenerse vigente, constituyendo

un importante motivo de convocación para la población. Es por este motivo que

en septiembre del 2007 se aprobó la ley N° 20.216 de protección y fomento de la

actividad circense nacional, que reconoció al circo como una manifestación

tradicional de la cultura chilena.

Cronología

1801: Joaquín Olaez y Gacitúa construye el Coliseo: el primer teatro de

Chile, que albergaría representaciones dramáticas y exhibiciones de maroma y

volatines

1827: Llegada del primer circo internacional a Chile, el Circo Ecuestre

de Nathaniel Bogardus

1869: El Gran Circo de Fieras de Julio Quiroz debuta en Santiago

1885: Los hermanos Pacheco inauguran en Valparaíso el primer circo

chileno.

1892: En el Gran Circo de Julio Quiroz se registra el primer caso de la

muerte de un trapecista: don Domingo Segundo Flores

1902: El circo chileno visita por primera vez Juan Fernández

1935: El 25 de julio se funda el Sindicato Circense de Chile.

1942: Se crea en el Cementerio General el Mausoleo Circense.

1947: Se inaugura en Chile el Circo Las Águilas Humanas, propiedad de

la empresa chilena Cóndor de Enrique Venturino.

1964: Los artistas de circo son admitidos por ley en la Caja Empleados

Públicos (E.E.P.P.)

1969: Muere Gastón Bernardo Maluenda, el Tony Tachuela, padre de Los

Tachuela.

1984: Correos de Chile emite un sello postal en conmemoración de los

100 años del circo en Chile.

1985: Se cumplen 50 años del Sindicato Circense bajo la presidencia de

Joaquín Gastón Maluenda.

1995: Se estrena en Chile la obra de teatro "Las siete vidas del

Tony Caluga".

1999: Se firma entre el Servicio Agrícola y Ganadero y el Sindicato

Circense el protocolo que regula el mantenimiento, las ordenanzas y la

reglamentación para los animales de los circos chilenos.

2002: En Alameda con General Velázquez se inaugura un monolito en

homenaje al Tony Caluga.

2004: El Consejo de la Cultura aprueba el día 2 de septiembre como Día

Nacional del Circo de Chile

2007: Se aprueba y publica en el Diario Oficial la Ley n° 20.216, que

establece normas en beneficio del circo chileno.

2010: El Circo Chileno visita por primera vez Isla de Pascua (Rapa Nui)

El Circo Alondra

El circo Alondra es el circo tradicional chileno más antiguo aún

vigente. Fue creado en 1935, en la comuna de Vilcún, por Pedro Inostroza y su

esposa, juntos empezaron con una pequeña compañía en una vieja carpa, que con

los años se convirtió en el actual circo, el que nunca ha perdido la identidad

familiar. Allí, en los pueblos del sur se iniciaron de niños “Cascarita” y

“Cuchito” , personajes de los hermanos Eduardo y Pedro Inostroza. Desde ese

entonces, el circo subsiste por traspaso generacional y tradición familiar,

donde prima más el deseo de vivir y trabajar juntos que de formar una empresa.

Ese trabajo familiar que se ha extendido a lo largo de las décadas y las

generaciones, hizo que en 2017 Circo Alondra recibiera el Premio a la

Trayectoria “Tony Caluga”, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las

Artes y el Patrimonio, reconociéndose su contribución significativa al

circo tradicional chileno. La distinción dio paso a otro proyecto: un

documental.

Fue creado en 1935, en la comuna de Vilcún, por Pedro Inostroza y su esposa, juntos empezaron con una pequeña compañía en una vieja carpa, que con los años se convirtió en el actual circo, el que nunca ha perdido la identidad familiar. Allí, en los pueblos del sur se iniciaron de niños “Cascarita” y “Cuchito” , personajes de los hermanos Eduardo y Pedro Inostroza. Desde ese entonces, el circo subsiste por traspaso generacional y tradición familiar, donde prima más el deseo de vivir y trabajar juntos que de formar una empresa